はじめに

「うちは大丈夫だろう」「まだ準備しなくても平気」――そう思っていませんか?

しかし日本は、世界でも有数の自然災害大国。地震・台風・豪雨・火山噴火など、いつどこで災害に遭遇してもおかしくありません。最近でも、身近な場所での浸水や洪水の被害を目にすることも多いですよね。行政の支援が届くまでには時間がかかることも多く、家庭での備えが生死を分けるケースは少なくないのです。

本記事では、防災の基本的な考え方や、なぜ「家庭での備え」が欠かせないのかをわかりやすく解説します。

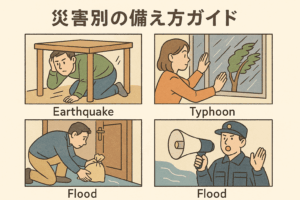

日本で増える自然災害の現状

日本は四季がはっきりして美しい自然に恵まれていますが、その一方で災害リスクも高い国です。

- 地震:日本は世界のマグニチュード6以上の地震の約2割が発生する国。

- 台風・豪雨:近年は線状降水帯による記録的豪雨が毎年のように各地で発生。

- 土砂災害・洪水:都市部でも浸水や土砂崩れが頻発。

過去の大規模災害では、電気・水道・ガスといったライフラインが数日から数週間止まり、多くの家庭が不自由な生活を強いられました。

「災害はいつか必ず起きるもの」――まずはこの現実を受け止めることが、防災の第一歩です。

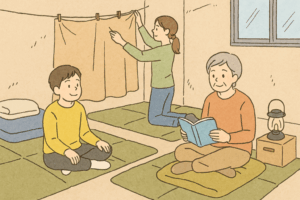

自助・共助・公助の考え方

防災を考えるときによく出てくるキーワードが 「自助・共助・公助」 です。

- 自助:自分や家族を守るための個人・家庭の備え。

- 共助:地域や近隣同士での助け合い。安否確認や物資のシェアなど。

- 公助:行政や消防・警察などによる公的支援。

大災害の直後は、公助の人員が不足し、支援がすぐには届きません。実際に被災した人の声を聞くと、「最初の数日は自助で生き延びるしかなかった」という証言が多くあります。

つまり、家庭の備え=命をつなぐ時間を稼ぐ手段なのです。

家庭での備えが大切な理由

- 支援が届くまでの時間を乗り切るため

- 物資や水が届くまでには数日かかることも。

- 家族構成に合わせた備えは家庭でしかできない

- 子ども・高齢者・ペットなど、必要な物はそれぞれ異なります。

- 心の安心につながる

- 「備えてある」というだけで災害時の不安が大きく減ります。

今日からできる小さな一歩

防災と聞くと「大がかりで面倒そう」と思うかもしれませんが、まずは小さなことから始めればOKです。

- 水を2リットルのペットボトルで3本買っておく

- 家族で避難場所を確認しておく

- 懐中電灯をすぐ取り出せる場所に置く

この程度の準備でも、いざという時の安心感は全く違います。

まとめ

家庭での防災対策は、「万が一」ではなく「必ず来る災害」に備えるためのものです。

自助を基本とし、共助・公助につなげる。その意識と準備があれば、あなたと家族の命を守る可能性はぐんと高まります。

👉 次回の記事では、**「家庭でできる防災チェックリスト」**を紹介し、今日から始められる具体的な備えを解説していきます。